„Und, wie war’s?“ Noch immer versuche ich verzweifelt die letzten fünf Monate meines Lebens mit einem Satz zusammenzufassen, was jedoch schlichtweg unmöglich scheint. Die letzten fünf Monate, die ich in North Riverside, einem Vorort von Chicago verbracht habe, lassen sich ohne Frage als das Aufregendste bezeichnen, das ich in meinem Leben bisher erleben durfte. Neue Leute, Orte, Eindrücke – ich bereue keine Sekunde, mich für das Auslandssemester entschieden zu haben. Auch wenn das vor einem Jahr noch ganz anders ausgesehen hat.

Als der Trend „Auslandsjahr“ aufkam, war ich gleich begeistert. Das MUSSTE ich machen! Inspiriert durch einen Informationsabend der Sparkasse Südholstein saß ich, überschwänglich und euphorisch, quasi schon im Flieger, während meine Eltern der ganzen Sache noch mit etwas Skepsis gegenüberstanden. Und nach einer etwas tiefer greifenden Recherche wurde auch ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Je nach Zielland konnte man gut und gerne Kosten von 10.000€ einplanen – ohne monatliches Taschengeld.

Der Gedanke Auslandsjahr hatte sich jedoch in meinem Kopf festgesetzt und meine Euphorie wurde prompt wieder geweckt, als meine Eltern und ich eine Messe besuchten, auf der für Auslandsaufenthalte „Down Under“, sprich in Australien und Neuseeland, geworben wurde. All die Bilder in den Informationsheften, die glänzenden Augen ehemaliger Austauschschüler und die Vorstellung, den deutschen, trüben Alltag hinter mir zu lassen und gegen die Sonne Neuseelands auszutauschen – die Begeisterung hatte mich erneut gepackt. Man machte mir sogar Aussichten auf ein Teilstipendium und ich vereinbarte mit der Organisation einen Termin für ein Beratungsgespräch. Doch die intensive Beratung und Berücksichtigung meiner speziellen Vorlieben hatte auch hier ihren Preis, der mich zu der Überlegung zwang, ob es mir das wirklich wert war. Etwas wehmütig blätterte ich wieder und wieder durch die Prospekte und lehnte die Angebote schließlich ab.

Das sollte es nun aber noch nicht gewesen sein. Durch einen Zeitungsaufruf erfuhr ich außerdem vom PPP, einem Stipendium vom Bundestag, das einem den Gesamtpreis für einen USA-Aufenthalt erstatten würde. Ich bewarb mich, parallel mit einer Bewerbung für ein normales Auslandsprogramm. So ergab es sich auch, dass sich das Wunschziel „Neuseeland“ mehr und mehr in den Hintergrund schob und ich mich neu orientierte. Asien stand für mich als Vegetarierin eh nicht zur Auswahl, und Europa? Zu nah und greifbar. Mit der USA als Wunschziel wurde ich zwar zum typischen „Mainstream-Austauschschüler“, aber irgendwie reizte mich die Vielfältigkeit und vor allem die Massen an Vorurteilen: der stereotypische Amerikaner, den wir Europäer uns so gerne vorstellten.

Nachdem ich bei der Bewerbung um das PPP in die nähere Auswahl gekommen war, wurde ich, nachdem ich ein persönliches Gespräch mit der Grünen Abgeordneten Valerie Willms geführt hatte, letztendlich nicht für das Stipendium ausgewählt. Jedoch war die Vorfreude bereits viel zu groß, um erneut von der Enttäuschung gepackt zu werden. Doch anstatt Enttäuschung machten sich über Zeiten erste Zweifel breit.

Ein Jahr im Ausland bedeutete schließlich: Ein Jahr, das man hier in Deutschland verpasste. Konnte man den Schulstoff aufholen? Was war mit Freunden, Familie? Für mich als Sportlerin stellte sich dann auf einmal noch eine ganz andere Frage: Hatte ich die Möglichkeit, weiter zu trainieren? Über die letzten Jahre hatte ich so viel Zeit, so viel Aufwand in Training investiert, dass es quasi zu meinem Hauptlebensbestandteil geworden war, den ich nun leichtsinnig zu verlieren riskierte. War es das wirklich wert? Verzweifelt versuchte ich, die Entscheidung anderen Leuten aufzuzwingen: Freunden, Trainer, Familie. Doch ich erhielt nichts als widersprüchliche Ratschläge und die immer gleiche Antwort: „Am Ende musst du die Entscheidung treffen!“ So vergingen Tage, Wochen und Monate, ich entschied mich, und entschied mich wieder um. Ich versuchte Vorteile gegen Nachteile aufzuwiegen, jedoch schien nichts meine Entscheidung zu erleichtern. Offiziell war ich schon im Programm aufgenommen, aber solange ich noch keiner Gastfamilie zugewiesen war, konnte ich das Programm noch recht kostengünstig abbrechen. Es war Zeit, sich zu entscheiden. Neben der Option, ein ganzes Jahr im Ausland zu verbringen, konnte man ebenfalls an einem Halbjahresprogramm teilnehmen.. Das schien mir ein verlockender Kompromiss, und so wechselte ich kurzfristig noch das Programm, mit der Möglichkeit im Hinterkopf, notfalls auf ein Jahr zu verlängern. Hundertprozentig überzeugt war ich von meiner Entscheidung jedoch immernoch nicht. Während bei den Vorbereitungen der Organisation, die uns mehr oder weniger, oder besser gesagt gar nicht, auf den Auslandsaufenthalt vorbereiten sollten, alle schon vor Begeisterung schwärmten, hielt sich meine Euphorie stets in Grenzen. Ich hatte das ungute Gefühl, nur eine falsche Entscheidung treffen zu können.

Und dann, eineinhalb oder zwei Wochen vor dem ersten Abflugtermin wurde mir die Entscheidung abgenommen. Ich erhielt meine Gastfamilie, die überraschenderweise nur aus einer Person bestand: Meiner Gastmutter. Außerdem wurde mir, mit meinem Einverständnis, eine chinesische Gastschwester in meinem Alter zugeteilt. Sämtliche Zweifel waren vergessen, und Panik machte sich breit. Es war nun also offiziell – am 8. August würde ich Deutschland für fünf Monate verlassen. Gerade mal eineinhalb Wochen hatte ich Zeit, um sämtliche Vorbereitungen zu treffen, Einkäufe zu erledigen, mich zu verabschieden und erste E-Mails mit meiner Gastmutter und Gastschwester auszutauschen.

Der letzte Tag in Deutschland hat ohne Zweifel den Titel „Stressigster Tag meines gesamten Lebens“ verdient. Die zwei Kilo Übergewicht meines Koffers, halbfertige Gastgeschenke, die panische Angst, irgendetwas Lebensnotwendiges und nicht in Amerika Erwerbbares zu vergessen und die Gewissheit auf einen tränenreichen Abschied am nächsten Tag ließen mir keine ruhige Minute.

Bis das Flugzeug am nächsten Tag die verregnete Startbahn in Frankfurt am Main verließ, Abschiedstränen getrocknet waren, und sich das unbeschreibliche Gefühl von vollkommener Ungewissheit breit machte.

Acht Stunden Flug, drei Filme und zwei geschmacksexplosive Mahlzeiten später, atmete ich das erste Mal die sommerschwüle Luft am Flughafen Chicago O’Hare ein. Nach dem strömenden, deutschen Regen, in dem ich Deutschland verlassen hatte, stellte ich selbstzufrieden fest, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Gemeinsam mit einer Horde von Austauschschülern aus der ganzen Welt wurden ich zuerst in ein Hotel untergebracht, es gab Pizza und Coke zum Abendbrot und wir fühlten uns extrem amerikanisch.

Der eigentliche Höhepunkt war jedoch der nächste Tag: Als ich am Morgen den Raum betrat, erblickte ich sofort das Mädchen, das die nächsten fünf Monate mein Zimmer teilen würde: Wendy. Etwas steif stellten wir uns einander vor, lachten und trotz der typischen Smalltalk-Oberflächlichkeit war sie mir sofort sympathisch. Das gleiche gute Gefühl stellte sich ein, als mich am Nachmittag meine Gastmutter, kurz genannt „Debbie“, in ihre Arme schloss. Ohne Frage, die Atmosphäre hatte etwas Seltsames auf unserer Autofahrt „nach Hause“. Wir waren drei Menschen, die einander noch nie vorher gesehen hatten, von drei verschiedenen Kontinenten kamen und ab der folgenden Nacht unter einem Dach schlafen würden. Das Gefühl von Fremde machte sich bei mit breit, und verstärkte sich noch, als wir zu Hause ankamen und von Debbie’s Familie, die aus gut und gerne zwanzig Personen bestand, in Empfang genommen wurden. Doch die Menschenmenge ließ andererseits auch keine Heimatgedanken aufkommen, und die Aussage, dass Wendy und ich wie Schwestern aussähen, brachte auch mich zum Lächeln. Meine anfängliche Schüchternheit war sicherlich völlig normal, bei der Offenheit von Debbie’s Familie aber im Nachhinein völlig unangebracht. Wir wurden gleich in den Kreis der Familie aufgenommen, es gab kein Verhör oder schräge Blicke und als ich auf dem Grill für mich gesonderte, vegetarische Burger brutzeln sah, hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein. Okay, dieses Gefühl milderte sich etwas ab, als ich beim Blick in meinen Schrank feststellte, dass Sauberkeit immer noch subjektiv war. Doch gemeinsam mit Wendy war das Problem schnell gelöst und der Grundstein einer neuen Freundschaft gelegt.

Als ich dann im Bett lag, blieb mir dank Jetlag wenig Zeit für ausschweifende Gedanken. Hier war ich also, angekommen in der Fremde. Was würde die Zeit mit sich bringen? Erste Hürden hatte ich überwunden und bald würde ich auf weitere treffen- und das vollkommen auf mich allein gestellt. Dachte ich. Doch Wendys gleichmäßiger Atem im Bett einige Meter entfernt war wie ein stummes Versprechen: Allein bist du nicht.

]]>Es ist alles schon eine Weile her. Und trotzdem deuten immer noch einige Spuren auf eine Zeit zurück, die das Leben von Angelika Beer für immer geprägt haben werden. Sie hat mich zum Gespräch zu ihr nach Hause eingeladen, um mir einen kleinen Eindruck davon zu vermitteln, was es bedeutet, vom Staat geschützt zu werden. Eine Privatadresse hat sie offiziell immer noch nicht. Ihr Grundstück ist von einem stabilen Zaun umgeben. All ihre Fenster sind schusssicher und auch die Türen haben eine ungewöhnliche Schwere und Dicke. Auch einige Überwachungskameras gebe es noch, so erzählt sie mir, doch seien diese zum Glück nur bei Bedarf im Betrieb. All das war lediglich ein Bruchteil vieler Maßnahmen, welche der Staat für notwendig befand, um den Schutz der damaligen Bundestagsabgeordneten der GRÜNEN gewährleisten zu können.

“Kriegstreiberin!” Diese Beschimpfung musste sich Beer Anfang der 90er Jahre vor allem von Rechtsextremisten – aber auch von linken Autonomen – anhören, als sie Verteidigungspolitische Sprecherin war und mit Rückendeckung ihrer Parteifraktion beschloss, sich für eine militärische Intervention im Jugoslawienkrieg zu positionieren. Eine solche Nachsage tut dann besonders weh, wenn man wie Beer seit Jahrzehnten in Friedensbewegungen für Konfliktbewältigungen auf der ganzen Welt gekämpft und zahlreiche Besuche in Krisengebieten zu einer persönlichen Einschätzung der dortigen Lage unternommen hat. In jenem Fall ist sie im Kriegsgebiet selbst unter Beschuss gekommen und sah einfach keine Möglichkeit mehr, aus diesem Blutbad durch zivile Maßnahmen wieder herauszukommen. Angelika Beer macht Politik aus Überzeugung. Deshalb versuchte sie auch damals, jegliche Schmähungen außer Acht zu lassen, welche sie entweder als Drohbriefe erhielt oder ihr direkt zugerufen wurden. Durch die Kraft ihrer festen Überzeugung, inhaltlich richtig zu handeln, gelang es ihr, sich darüber nur mittelfristig zu ärgern, sich also nicht eingeschüchtert zurückzuziehen.

Diese Überzeugung wurde über Nacht auf eine sehr harte Probe gestellt: jede Form von Hass, der bis dorthin zwar an sie herangetragen wurde, sich nicht aber langfristig in ihr festsetzen konnte – er begegnete ihr plötzlich vor der Berliner Wohnung, konfrontativ und aggressiv. Angelika Beer wurde attackiert, sie erlitt eine Verletzung an ihrer Schulter. Ein kurzer Moment, der so viel veränderte – im Äußeren wie im Inneren. Der Täter, der bis heute nicht geklärt ist, war zwar schnell wieder verschwunden. Doch das, was in der Politikern nun fest blieb, war nicht mehr nur die Wut, sondern auch Angst, Verunsicherung. Wie weit kann man einen Weg gehen, auf dem an so vielen Stellen Widerstand lauert, welcher keineswegs auf konstruktives Debattieren dafür vielmehr auf das Verursachen von bleibenden Schäden abzielt? Diese Frage beschäftigte Beer in jener Nacht. Mit ihrer Beantwortung verband sich automatisch ihre Zukunft. Entweder abtauchen, um aus dem Visier zu geraten, oder Hass, Angst und Verunsicherung überwinden, um weiterzukämpfen. Freunde standen ihr in diesen schweren Stunden bei und schon am nächsten Morgen war ein Entschluss gefasst. Weitermachen.

“Statt wie gewöhnlich fünf Journalisten empfingen mich am nächsten Morgen ein Vielfaches mehr aufgeregter Redakteure, die einer typischen BILD-Schlagzeile nachgegangen waren!” Eigentlich hatte sich Angelika Beer vorgenommen, ihren Vorschlag zu einer Bundeswehrreform vorzustellen. Doch nicht nur an diesem Vormittag musste die Expertin für verteidigungspolitische Angelegenheiten feststellen, dass längst nicht mehr sie selbst ihren Alltag vorgab. Über Inhalte wurde kaum gesprochen, sie war einem Gewitter von sensationsbegierigen Fragen ausgesetzt.

Auch hinter dem Unwetter von skandalösen Schlagzeilen und der medialen Stimmungsmache wurde erkannt, dass man praktische Maßnahmen zu ergreifen hatte, damit der Schutz in dem konkreten Fall der Bedrohung weiterhin bzw. wieder gewährleistet werden konnte. Dieser steht laut Gesetz jedem Mitglied einesVerfassungsorgan zu. Bundestagsabgeordnete gehören also dazu. Otto Schilly, damaliger Innenminister im rot-grünen Regierungskabinett, veranlasste Personenschutz für Angelika Beer – Sicherheitsstufe 1, somit nicht weiter steigerungsfähig. Was das zu bedeuten hatte, spürte die Politikerin ab dann in jeder Lebenslage.

Sie bewegte sich nicht mehr von A nach B – sie wurde bewegt. Entweder per Flug, der für sie gebucht wurde. Doch nicht nur für sie, sondern von nun an immer auch für ihre drei “Aufpasser”, die Personenschützer. Per Auto gab es eine Dreier-Kolone, sie im mittleren Fahrzeug mit Panzerschutz. Zu Hause stellte man in Neumünster ihr ganzes Dorf auf den Kopf. Ein Polizei-Container direkt vor dem Haus wurde installiert. 24 Stunden am Tag patrouillierten Polizisten. Wer an ihrem Haus passieren wollte, musste sich ausweisen können, Besuch musste angemeldet und geprüft werden. “Man kann sich vorstellen, was das in einem Dorf für Unruhe erzeugt, über die untereinander natürlich gesprochen wird.”

Es war von jetzt auf gleich eine Veränderung, die krasser kaum sein hätte können. Sich darauf einstellen – wie? Dass der eigene Terminkalender nun von zweiter Partei kontrolliert und häufig sogar vorgegeben wurde, nur daran konnte bzw. musste sich Angelika Beer auf Dauer gewöhnen. Es war die einzige Möglichkeit, die Arbeit, die sie unbedingt fortführen wollte, nicht aufgeben zu müssen. Es war ihr eindeutiger Wunsch. Ihn zu erfüllen, anfangs hart. Aus einem politischen Kampf entstand ein zusätzlich persönlicher. Sie hatte das dringende Bedürfnis, mit ihrem Sohn über die letzten Geschehnisse zu sprechen – alleine. Keine Chance! Sicherheitsstufe 1 schließt Unabhängigkeit kategorisch aus! “Ich zog auch meine Mitmenschen in diese Problematik mit hinein. Ich wusste nicht, wie mein Sohn reagieren würde, wenn wir für ein Vier-Augengespräch umstellt wären.”

Doch mit der Zeit wurde dieser Zustand, der mit Normalität herzlich wenig verbindet, für Beer zumindest händelbar geworden. Denn wer ein Kommando von insgesamt 12 Leuten 24 Stunden um sich hat, muss sich entscheiden – und das hängt auch von der schwierigen Aufgabe der Personenschützer, die sich auf die Schutzperson einstellen ab: Misstrauen wäre unerträglich – also ist man irgendwie eine große „Familie“. Und dennoch kann sie mir reihenweise Geschichten über Erlebnisse erzählen, über die sie wohl erst mit zeitlicher Distanz schmunzeln kann. So begegnete ihr beispielsweise auf dem Wochenmarkt eine entsetzte Frau, die Beer volle Einkaufstaschen tragend und um sie herum ihre drei Beschützer mit freien Händen sah. “So etwas hätte es früher nicht gegeben!”, empörte sie sich, weil sie eben nicht wusste, dass die drei Männer für eine potenzielle Gefahrensituation beide Hände sofort zur Verfügung haben mussten. Oder in den Urlaub fahren: sie wollte ins Nichts, um Ruhe zu haben und jeglicher Brisanz wenigstens für eine Weile aus dem Weg zu gehen. Sie wählte eine Wüstenregion in Ägypten. Hotel und Flug hatte sie bereits gebucht. Doch als sie ihren Plan zwangsläufig mitteilte, lagen alsbald auch auf einem ganz anderen Kontinent die drei Männer, die sie bei ihrem Alltag begleiteten, neben ihr am Strand. Kühlte sie sich im Meer ab, geschah das nicht ohne Begleitung. Einmal zog man sie an den Haaren aus dem Wasser. Sie dürfe nicht so lange tauchen, dass man sich Sorgen machen müsse

Gott sei Dank, seit dem verhängnisvollen Abend vor ihrer Wohnung ist Angelika Beer nicht wieder körperlich angegriffen worden. “Klar schrecken solche Maßnahmen, wie sie bei mir getroffen wurden, ab. Und doch finden die, welche einen bestimmten Schaden anrichten möchten, irgendwie immer einen Weg.” Mit dieser Aussage trifft sie einen entscheidenden Knackpunkt: man kann und muss in Bereichen potentieller Gefahrenbereiche – und zwar nicht nur den Schutz Einzelner betreffend – einen sehr hohen Aufwand betreiben. Doch auch dieser stößt an seine Grenzen, ohne eine absolute Sicherheit durchzusetzen.

Die Rückkehr von Sicherheitsstufe 1 bis Stufe 3 und schließlich einem kompletten Wegfallen war noch einmal ein langwieriger Prozess, den Angelika Beer durch viel Geduld ebenfalls überstanden hat. Eine Zeit, wie Angelika Beer sie erlebte, hinterlässt immer – auch wenn sie theoretisch beendet ist, in der Praxis Spuren bei der Betroffenen. Dabei geht es nur nebensächlich um anfangs erwähnte Schutzmaßnahmen auf dem Wohnungsgrundstück. Es betrifft die Psyche. Genauso wie es ihr schwerfiel, sich auf einen Personenschutz diesen Grades einzustellen, so gab es ihr nach schlussendlicher Gewöhnung doch Stabilität – und eben die vermeintliche Sicherheit. Gleichwohl verschwindet diese erst einmal, wenn drei starke, bewaffnete Männer und Frauen, wie sie die Politikerin über Jahre hinweg auf Schritt und Tritt sogar bis ins Kleidungsgeschäft vor die Anprobekabine begleitet haben, dann auf einmal nicht mehr für den Fall der Fälle bereit stehen. Die verschwundene Hilfe, wofür sich Beer selbst einsetzte, brachte sie zunächst in eine Lebenssituation zurück, die sie dank therapeutische Betreuung und engsten Freunden wieder zu handhaben lernte. Der Schritt zurück zur Normalität ließ sich erst zu dem Zeitpunkt erreichen, an dem sie das zurückliegende Kapitel nicht verdrängen, sondern loslassen konnte.

Was üble Nachreden ihr gegenüber heute auslösen, frage ich sie schließlich. “Natürlich nehme ich das Ganze heute völlig anders wahr als vor der Zeit meines Personenschutzes.” Und dennoch habe sich an der Herausforderung, damit leben zu können, grundsätzlich nicht viel verändert.

Heute noch steht Angelika Beer für ihre Meinung ein. Nachdem sie bis 2009 im Europarlament saß, besitzt sie nun ein Mandat im Schleswig-Holsteiner Landtag – inzwischen für die Piratenpartei. Parallel dazu agitiert sie in verschiedenen Bewegungen u. a. für Flüchtlinge und gegen Rechtsextremisten. “Ich betreibe Politik so ungerne vom Schreibtisch!”, erklärt Beer und verdeutlicht damit ihre pragmatische Haltung zu Streitthemen. Als z.B. die NPD während des Bundestagswahlkampfes vor ihren Augen rassistische Plakate gegen Sinti und Roma plakatierte, reagierte sie spontan. Mit einem Landtagskollegen der Piraten entfernte sie noch am gleichen Tag eines der Plakate, brachte es zur Polizei und erstattete Strafanzeige wegen Volksverhetzung. “Eigentlich”, so meint Angelika Beer zum Ende unseres Gesprächs, “sind die Menschen, die angegriffen werden und den Mut haben, sich durch eine Gegenaktion zu wehren, wie z.B. die Sinti und Roma, , viel mutiger als ich selbst. Zivilcourage zu sagen, ist eine Floskel der Etablierten geworden. Sie zu leben – das ist mein Ziel. ”

Für mich allerdings hat diese Frau nach ihren Erzählungen höchsten Mut bewiesen. Vor allem aber zolle ich größten Respekt davor, wenn jemand wie Angelika Beer Zivilcourage über solch eine lange Zeit beweist – nicht für sich selbst, sondern für die Überzeugung, in der Gesellschaft damit etwas Gutes zu tun.

]]>

Wie ein Vegetarier sich ernährt, weiß doch eigentlich jeder. Fisch und Fleisch werden nicht mehr eingekauft und gegessen wird nur noch Obst und Gemüse. Der Veganer allerdings isst kein Fleisch und keinen Fisch, aber auch keine andere Produkte von Tieren, z.B. keinen Käse. In Deutschland sind 1% der Männer Vegetarier, 2,2% der Frauen und 3% der Kinder und Jugendlichen. Besonders in der Pubertät sind viele Kinder Vegetarier. Von 3-13 Jahren sind 1,7% der Jungen Vegetarier und 3,2% der Mädchen. Von 14-17 Jahren sind bei den Mädchen 6,1% Vegetarier und bei den Jungen 2,1%. Das ist eine ganze Menge, man erkennt auch, dass sich hauptsächlich Mädchen und Frauen vegetarisch ernähren. Veganer gibt es allerdings nur 0,1%, woran das liegt, kann man sich wohl denken, denn kaum einer kann sich ein Leben ohne Fleisch, Käse, Milch und all die anderen Produkte vorstellen.

Aber ist es überhaupt so gesund, so gar kein Fleisch zu essen?

Zu viel Fleisch ist ungesund, das wissen die Meisten. Aber Veganer essen meistens noch ungesünder, denn da sie keine Milch, Eier und Käse zu sich nehmen, fehlen ihnen wichtige Nährstoffe und besonders für Kinder sind diese sehr wichtig. Zwar befinden sich die auch in Getreide, aber die Nährstoffe können nur dann aufgenommen werden, wenn der Körper viel Vitamin C erhält.

Ich habe ein Interwiew mit der zwölfjährigen Lisann Reimers geführt, die mir von ihrem Leben als Vegetarierin erzählt.

Pressident: Wie lange bist du schon Vegetarierin?

Lisann: Seit 2 Jahren.

Pressident: Warum hast du dich dafür entschieden?

Lisann: Weil ich Tiere so gerne mag und es so viele Massenfabriken gibt.

Pressident: Glaubst du, dass du dich als Vegetarierin gesund ernährst?

Lisann: Ja.

Pressident: Wie hat deine Familie auf deine Entscheidung reagiert?

Lisann: Meine Mutter ganz normal, mein Vater hat nichts gesagt und meine Brüder haben diskutiert.

Pressident: Wie viele Vegetarier kennst du noch?

Lisann: Ich kenne noch fünf andere Mädchen.

Pressident: Danke, dass ich das Interview mit dir führen durfte!

]]>

Zuerst war ich mir unsicher. Zwei Wochen Schulzeit würde ich verpassen. Weil ich nur auf Ausflügen bin, würde es sehr schwer werden, den ganzen Stoff nachzuholenn. Grübelnd saß ich vor dem Elternbrief, den mir meine Lehrerin gegeben hatte. Doch als ich mich dann im Internet über dieses Land informierte, war der Zweifel verflogen. Ein paar Monate später bekam ich einen Steckbrief und wurde zu einem Informationsabend eingeladen. Mein Austauschpartner war Jegor. Als er in Pinneberg ankam, hatte er bereits 30 Stunden Zugfahrt hinter sich. Sofort haben wir uns gut verstanden. Da die meisten von uns kein Russisch, oder gar Ukrainisch verstehen, kann man sich sich nur auf Deutsch unterhalten. Die Tage in denen er hier war, sind wie im Flug vergangen. Wir haben Ausflüge gemacht, uns gegenseitig über die Kultur in den beiden Ländern unterhalten, Filme geguckt, sind in den Kletterpark gegangen und haben sehr viel gelacht.

Doch ich möchte euch eigentlich mehr über meine Zeit in Kiew erzählen, denn Pinneberg kennt ihr ja hoffentlich. Anfang September ging es los. Auch ich musste 30 Stunden mit der Bahn fahren. Erst von Hamburg nach Berlin, von dort aus nach Warschau und dann im Schlafwagen nach Kiew. Ich glaube, so herzlich wurde ich in meinem gesamten Leben noch nicht begrüßt und ich wusste sofort, dass ich mich in dieser Familie wohl fühlen würde. Ich wusste schon vorher, dass die Ukrainer sehr gastfreundlich sind, aber dieses Gefühl hätte ich nie erwartet. Nachdem ich die restliche Gruppe verabschiedet hatte, sind wir mit dem Auto quer durch Kiew in die Wohnung gefahren. Ich hatte Glück, denn meine Gastmutter konnte sehr gut Deutsch. Die Wohnung war in einem schmucklosen Wohnhaus, aber innen wie eine ganz normale zwei-Zimmer Wohnung. Tapete, Teppich, Bilder, Fernseher und einigermaßen große Zimmer. Die Eltern von Jegor schlafen im Wohnzimmer und der kleine Bruder schläft bei Jegor mit im Zimmer. Als wir ankamen, gab es erstmal eine heiße Gemüsesuppe. Danach gingen wir in ein Einkaufszentrum, welches für die Kiewer auch ein Freizeitzentrum ist. Dort waren wir auf einer Bowlingbahn und haben Pizza gegessen. In Kiew gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen arm und reich. Es gibt viele Neureiche, die in teuren Wolkenkratzern wohnen, teure Autos fahren und sich aber nie um die Sorgen der ärmeren Bevölkerung kümmern würden. So müssen die meisten Leute, bis sie verheiratet sind, bei ihren Eltern in der Wohnung wohnen.

Am nächsten Tag mussten wir schon in die Schule. Wir bereiteten uns auf einen Vortrag zum Thema Migration vor und machten einen Rundgang durch die Schule. Die Schule ist etwas kleiner, aber schöner als unsere. Mittags gab es etwas sehr leckeres zu essen. Es bestand aus Teigbällen, die innen mit Fleisch gefüllt waren (Wareniki). Generell gab es immer sehr leckeres Essen, allerdings wenig, dort sehr teures, Obst und außer Torte war es auch immer warm – auch zum Frühstück. Die Tage gingen so schnell vorbei, wie keine anderen. Wir waren zum Beispiel im Zoo, haben locker tausend Kirchen besucht (die nebenbei sehr prunkvoll und schön waren), haben uns die Kiewer Innenstadt angeguckt, haben Paintball gespielt, sind Rollschuh gefahren und haben uns viele Museen angeschaut. Am Abschlussabend haben wir unsere Projektarbeit vorgestellt und uns am großen Buffet bedient. Zwei Tage später musste ich dann schon die Rückreise antreten. Der Abschied fiel mir sehr schwer, da mir die Familie schon richtig ans Herz gewachsen war. Jetzt hatte ich wieder den nicht wirklich spannenden Schulalltag vor mir. Als ich zu Hause ankam, war ich erstmal erstaunt, wie groß mein Zimmer doch eigentlich ist. Und wir können sogar auf der Herdplatte kochen, während wir im Backofen backen, oder die Heizung ein- und ausschalten, wann wir wollen. Auch unsere Wasser- beziehungsweise Abwasserversorgung funktioniert immer.

Alles in allem war die Zeit in Kiew eine der schönsten, eindrucksreichsten und kulturell informativsten, die ich je hatte. Ich möchte mich an dieser Stelle besonders bei meiner Gastfamilie Vasiunkho bedanken und auch bei der Stiftung west-östliche Begegnung für die großzügige finanzielle Unterschtützung bedanken und empfehle jedem Schüler der Klassenstufe 7-9, an diesem Austausch teilzunehmen.

]]>

Wir gehen in den Supermarkt, kaufen uns die Lebensmittel, die wir haben wollen, und schmeißen zu Hause letztendlich die Hälfte wieder weg. Das ist vollkommen normal für uns, im Durschnitt schmeißt jeder Europäer jährlich bis zu 115 kg Essen weg – dabei wäre das Meiste davon noch genießbar! Ungefähr ein Drittel der hergestellten Lebensmittel landen dadurch im Müll – grundlos.

Doch es gibt Menschen, die sich dagegen wehren – die Freeganer. Sie ernähren sich von dem, was wir wegwerfen, sie wühlen im Müll, damit all die Lebensmittel nicht umsonst produziert wurden. Und sie machen das sogar vollkommen freiwillig und nicht aus Geldnot! Sie machen es, um in unserer „Wegwerfgesellschaft“ ein Zeichen zu setzten.

Doch was genau ist überhaupt Freeganismus, auch „Containern“ genannt?

- Das Wort „Freeganismus“ leitet sich von dem englischen Wort „free“ (frei) und „vegan“ (Bezeichnung für Menschen, die gegen den Verzehr von Tierprodukten sind) ab. Genaugenommen sind aber nur die wenigsten Freeganer auch wirklich Veganer.

- Der Ursprung des Freeganismus liegt in den USA, hier in Deutschland ist er noch nicht sehr weit verbreitet, doch „was noch nicht ist kann ja noch kommen“, sagen Experten.

- Die Freeganer wühlen in Containern, um ihre Nahrungsgrundlage zu finden (daher der Begriff „Containern“).

- Viele Freeganer leben in WGs, und ziehen zusammen los, um sich das Essen zu holen, das wir nicht mehr wollten. Vor allem neben Supermärkten wie Lidl, Rewe oder neben großen Bäckereien werden sie fündig. Sie suchen sich alles, was sie für essbar halten, und nehmen es mit nach Hause.

- Freeganer zu sein bedeutet nicht, dass man nicht an unserer Gesellschaft teilnehmen kann, einige von ihnen sind Studenten oder ganz normal berufstätig. Sie fallen nur auf, wenn sie im Müll wühlen.

Doch kann diese Lebensart überhaupt gesund sein?

In der frühesten Geschichte des Freeganismus ernährten sich die Freeganer von verschimmelten und eigentlich nicht mehr essbaren Lebensmitteln. Das war ungesund und sicherlich auch nicht immer lecker. Doch heutzutage leben Freeganer genauso gesund wie wir anderen auch – nur dass sie dafür eben nichts bezahlen. Denn wer denkt, dass man in unseren Mülleimern nur verschimmeltes Brot oder abgelaufenen Joghurt findet, irrt sich gewaltig: Man findet dort nämlich auch Croissants, die keiner mehr wollte und frisches Obst, das nicht mal mehr eine kleine braune Stelle hat.

Ob man den Freeganismus nun gut findet oder nicht, bleibt einem letztendlich selbst überlassen. Aber eines steht fest – Die Freeganer verstehen so viel besser als wir, dass Geld eigentlich nicht das Wichtigste in unserem Leben sein sollte. Und dass wir dankbar sein sollten, für jedes kleine Nahrungsmittel, das wir haben.

]]>

Schnell verbreitet sich die Nachricht von diesem besonders fassungslos machenden Fall in ganz Indien, gar weltweit. Eine Welle der Empörung und der Wut geht durch die Bevölkerungsschichten. Bereits zwei Tage nach der Gruppenvergewaltigung, am 18. Dezember 2012, prägen riesige und doch immerzu wachsende Protestzüge die Straßen der Hauptstadt Neu Delhi. Demonstranten fordern, es müsse endlich gehandelt werden, Vergewaltiger mit dem Tod bestraft werden. Auch die parlamentarische Opposition fordert zu einer Verschärfung der Gesetze auf. Während die Proteste mehr und mehr von Gewalt dominiert werden, wird die junge Frau Ende des Monats in eine Singapurer Spezialklinik verlegt, in der sie trotz intensivster, wie hochprofessioneller ärztlicher Versorgung, am 29. Dezember ihren schweren Verletzungen erliegt.

Anfang 2013 schließlich erhebt die indische Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Vergewaltiger. Im Februar beginnt, kurz nachdem das Strafmaß für Vergewaltiger auf mindestens 20 Jahre Haft bis hin zur Todesstrafe angehoben worden ist, der Prozess gegen fünf der sechs Beschuldigten. Einer der Peiniger war zum Tatzeitpunkt noch 17 Jahre alt gewesen, sodass über ihn gesondert nach dem indischen Jugendstrafrecht verhandelt wird.

Gut einen Monat darauf, im März, wird der mutmaßliche Drahtzieher der Tat erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Die Echos fallen geteilt aus: Zwar ist einerseits die Erleichterung über den Tod des Mannes groß im indischen Volk, doch hält sich die Freude in Grenzen, da man sich besonders für diesen Täter einen demonstrativen und potenzielle Nachahmungstäter abschreckenden Prozess gewünscht hätte.

Am 31. August wird der zur Tatzeit 17-jährige Vergewaltiger zu drei Jahren Jugendarrest verurteilt. Die Proteste flammen erneut auf. Drei Jahre für die Mittäterschaft an einem tödlichen, perversen Verbrechen. Das ist zu wenig, darüber herrscht annähernd Konsens unter den Menschen. Viele fordern, es müsse gegen den mittlerweile Volljährigen nach dem Erwachsenenstrafrecht prozessiert und dann auf Grundlage desselben ein Urteil gefunden werden.

Nur einige Tage später, am 10. September schließlich, werden auch die restlichen vier Angeklagten, welche zwischen Anfang und Mitte 20 sind, schuldig gesprochen. Wenige Tage später wird gegen sie die einzige Strafform, die das Volk und die politische Mehrheit als die richtige anerkennt, die höchste, ergo die Todesstrafe, verhängt.

Zwar behaupten Kritiker, dieses Urteil sei rein politisch motiviert und unter gesellschaftlichem Druck entstanden. Und das Letztere stimmt wohl. Negativ ist diese Tatsache aber nicht. Eine überwältigende Mehrheit in der indischen Bevölkerung forderte diese Strafe. Außerdem wird dieses Urteil eine abschreckende Wirkung haben. Aktuelle Studien bescheinigen, dass in Indien drei von vier angezeigten Vergewaltigern unbehelligt freikommen. Des Weiteren ergab eine Studie der WHO, dass in Asien jeder vierte Mann bereits seine Partnerin vergewaltigt hat. Uns erscheint dies vielleicht zunächst sehr weit hergeholt, doch ist es so, dass es nach wie vor keine Seltenheit ist, dass Mädchen in Indien abgetrieben werden, benachteiligt und später, außer in äußerst modern lebenden Familien, häufig ihrem Mann unterstellt sind, den sie sich in vielen Fällen nicht einmal selbst aussuchen dürfen. Eine weitere, ganz besonders perfide Tradition existiert offenbar in Indien: Versprechen Vergewaltiger, ihr Opfer später zu heiraten, werden sie mit deutlich niedrigeren Strafen belegt. Dass die Opfer dadurch nur weiter verhöhnt werden, war der Gesellschaft lange nicht bewusst – oder egal. Seit dem Fall vom Dezember, einer der ersten, die in Indien der Gesamtbevölkerung bekannt werden, findet ein Umbruch im Denken der Gesellschaft statt. Nicht nur Liberale haben dafür gesorgt, dass eine größere, mutigere Bewegung für die weibliche Gleichberechtigung entstanden ist. So ist seit dem öffentlichkeitswirksamen Vorfall die Anzahl angezeigter Vergewaltigungen deutlich gestiegen, während geschätzt wird, dass die Zahl der Vergewaltigungen selbst, aus Angst vor der nun signifikant wachsameren Justiz und dem neuen Selbstbewusstsein vieler Frauen, gesunken ist. Indien scheint auf einem guten Weg zu sein, ein völlig neues Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen. Ein neues Bewusstsein für Menschlichkeit und universelle Rechte.

Ob der Tod als Strafe für einen Menschen gerechtfertigt ist, das ist freilich fraglich. Dass die höchstmögliche Strafe in diesem Fall jedoch die einzig richtige ist, das sollte nicht zu bestreiten sein, denn wirklich jeder potenzielle Nachahmer muss abgeschreckt werden.

Die Justiz tut nun, was sie kann. Der Rest muss von der Gesellschaft vollbracht werden. Der Staat und sein Recht, können lediglich durch die Bevölkerung getragen werden. Die Protestler machen ihre Sache gut, mehr und mehr Bürgerinnen – aber nicht zu vernachlässigen, eine ebenso große Anzahl Bürger – empören sich. Man kann nur hoffen, dass die Welle der Modernisierungen des Zusammenlebens und der gesellschaftlichen Konventionen keine Zeiterscheinung ist, sondern neue Formen des Denkens, grundlegend in der Gesellschaft verankert.

]]>Bei wechselhaftem Wetter startete als Erstes der 1000m-Schnupperlauf, danach der 2000m-Anfängerlauf. Die ca. 150 Dreier-Teams des 3000m-Mannschaftslaufes wurden nach einem ersten Fehlstart auf die Strecke geschickt. Der 5000m-Lauf startete um 11:05 Uhr. Die 10000m-Läufer/-innen begaben sich kurz danach auf ihre Strecke. Die Läufer/-innen der THS waren auf allen Strecken vertreten und besonders gut an den neuen kornblumenblauen THS- Trikots zu erkennen. Angefeuert von mehreren 100 Zuschauern, machte das Laufen sehr viel Spaß. Nach dem Laufen konnte man sich an einem Stand der Bäckerei Dwenger mit seiner Startnummer ein Fitnessbrot abholen. Es schmeckte sehr gut! Die Siegerehrung fand nach dem 10000m-Lauf statt. Für alle gab es Urkunden und Medaillen, die schnellsten drei der jeweiligen Läufe bekamen sogar einen Pokal. Die THS war sehr erfolgreich und holte 4 Pokale!

Für das Jahr 2014 hoffen wir wieder auf eine rege Beteiligung der THS beim Stadtwerkelauf!

Macht mit, gemeinsam laufen wir für unsere Schule!

]]>“Soviel du brauchst” – so lautete die Losung der fünftägigen Veranstaltung. Bei der Eröffnungspressekonferenz am Mittwoch erklärte Dr. Ellen Ueberschär, Generalsekretärin, welche Erwartungen sie daran in Bezug auf den Kirchentag knüpft: “Über 2.500 Podien, Konzerte und Workshops listet das dicke Programmheft. Wer alles besuchen möchte, würde 200 Tage benötigen. Das ist für manchen vielleicht schon mehr Kirchentag als er oder sie braucht, aber die süße Qual der Wahl gehört zu jedem Kirchentag. Wir laden die Teilnehmenden ein, sich zu bereichern an dieser Art von Schätzen – gehoben durch hunderte von Ehrenamtlichen, die diesen Kirchentag mit vorbereitet haben.”

Vielversprechende Botschaften, hinter denen sich ein komplexes, 600 Seiten langes Programmheft verbirgt,mit dem wir uns in unseren Vorbereitungen zunächst auseinander setzen mussten, um uns letztendlich für die für uns wichtigen Ereignisse zu entscheiden. Was brauchen wir? Wie viele Informationen können wir verarbeiten? Was ist für uns wichtig?

Als wir nach der Pressekonferenz aus dem Kongresszentrum kommen, schlendern wir noch ein wenig orientierungslos durch die Innenstadt. Schon jetzt bemerken wir die großen Gruppen von freiwilligen Helfern, die wie wir erste Eindrücke sammeln. Am Mittag des ersten Veranstaltungstages herrscht jedoch noch Aufbaustimmung. Auf dem Rathausplatz singt sich auf der Bühne der Chor ein, in den Messehallen werden zahlreiche Stände gestaltet und die ersten symbolischen Kirchentagsschals, die am nächsten Tag in ganz Hamburg zu sehen sind, werden gegen eine Spende verkauft.

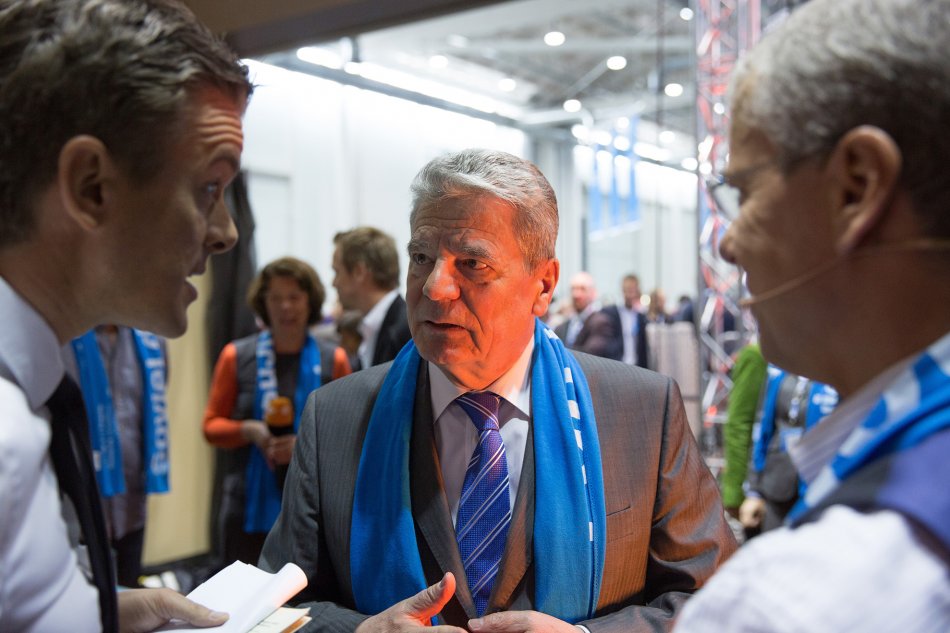

Das der Kirchentag sehr politisch geprägt ist und dennoch interessant sein kann, merken wir am zweiten Tag bei einer Podiumsdiskussion mit der zentralen Frage” Was braucht eine starke Gesellschaft?” Dazu diskutierte Markus Lanz u. a. mit dem Bundespräsidenten Joachim Gauck, Paralympics -Sieger und Pfarrer Rainer Schmidt und Samuel Koch, der 2011 bei einer “Wetten, dass…?!”-Sendung verunglückte. Zum Thema Inklusion, mit dem wir uns in letzter Zeit redaktionell auseinandergesetzt haben, hatten wir die Möglichkeit, dieses Thema aus einem anderem Blickwinkel zu betrachten. Es war ermutigend, Rainer Schmidt als Zeugnis zu erleben, der trotz fehlender Unterarme ein großartiger Tischtennisspieler geworden ist und als hauptberuflicher Pfarrer voll im Leben steht. Mit seiner lockeren Art versteht er es, sämtliche Berührungsängste zu nehmen und eine verkrampfte Stimmung gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Dass der Kirchentag einen politisch hohen Stellenwert hat, merken wir auch am nächsten Tag, als es mit Angela Merkel und Helen Clark, Leiterin des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, um globale Probleme wie Klimaerwärmung und Armut geht.

Doch wo bleibt bei den ganzen, politisch geprägten Debatten die Kirche? Und wo ist in diesem Zusammenhang die Jugend zu finden? Zwar unterstützen viele junge Helfer die Koordination der vielen Ereignisse, indem sie den Besuchern bei Fragen zur Seite stehen. Das eigentliche Zentrum Jugend, in dem Jugendliche aktiv mitwirken, ist jedoch außerhalb der großen Lokalitäten zu finden. Um herauszufinden, welchen Stellenwert der Kirchentag für Jugendliche hat, machen wir uns auf den Weg nach Heimfeld.

Wir sind etwas spät dran zum Jugendgottesdienst und so ist die alte St. Paulskirche schon fast ganz voll, als wir uns einen Platz suchen. Haben wir bei den bisherigen Veranstaltungen den Altersdurchschnitt wahrscheinlich deutlich gesenkt, sind wir nun von fast ausschließlich Gleichaltrigen umgeben. “How I met your father”, so der Titel für die kommenden anderthalb Stunden. Sie sollten ganz unkonventionell gestaltet und ganz anders als ein herkömmlicher Gottesdienst in der Landeskirche sein. Statt Orgelspiel und Gesangbuch sorgt eine Jugendband mit modernem Musikstil für einen stimmungsvollen Lobpreis. Statt einer klassischen Predigt folgt ein “Input” vom Jugendpastor Torsten Kiefer. Es geht darum, Gott zu begegnen. Egal, ob bereits als gläubiger Christ oder jemand, für den Gott ein ganzes Stück entfernt ist.

Das Team “Greiffiti”, eine Jugendgemeinde aus Greifswald, gibt verschiedene Einblicke in ihre persönlichen Erfahrungen von Gott. Manch einen spricht es an, bei anderen wiederum wirft es Fragen auf. Diese können im Anschluss per SMS an eine anonyme Nummer gestellt werden. Einige dieser Fragen werden öffentlich von Torsten Kiefer beantwortet, der außerdem zum ausführlichen Gespräch nach dem Gottesdienst einlädt. Dem gesamten Team liegt es am Herzen, keine verklemmte Stimmung aufkommen zu lassen, sondern einen lebendigen Gottesdienst zu feiern. Man hat das Gefühl, dass diese ehrliche Freude auch bei den Gottesdienstteilnehmern ankommt.

Als der Gottesdienst schließlich zu Ende ist, die Kirche sich leert und die vielen Jugendliche sich wieder in alle Richtungen verstreuen, wollen wir dieses Zentrum Jugend noch etwas näher kennenlernen. Auf einem Sportplatz und Schulgelände treffen wir auf verschiedene Stände mit unterschiedlichen Aktionen. Junge Leute machen hier Musik, informieren über ihre Arbeit oder bieten Spiele an. Es herrscht eine offene und fröhliche Grundatmosphäre. Man merkt, wie junge Menschen aus ganz Deutschland zusammentreffen und ein Austausch entstehen lassen. Jeder trägt etwas anderes bei, und doch verbindet sie hier die Kirche. Unverständlich ist einzig, warum dieser Treffpunkt der Jugend, der Freude und Offenheit ausstrahlt, so weit außerhalb des Hauptgeschehens stattfindet. Als wir den langen Weg mit der S-Bahn Richtung Pinneberg antreten, haben wir das Gefühl, man habe diesen Veranstaltungsort ausgelagert. Soll die junge Generation ganz bewusst aus dem Fokus des Kirchentags gehalten werden? Für uns wäre das nicht nachvollziehbar, schließlich glauben wir, dass gerade die jüngere Generation diesen Kirchentag als Ganzes enorm bereichern könnte. Zumindest für uns setzen die verbrachten Stunden in Heimfeld einen positiven Schlusspunkt.

Geschrieben von: Rike und David

]]>

In der kommenden Print-Ausgabe geht es um das Titelthema „Inklusion“. Eine tolle Art und Weise, mit Behinderten umzugehen, wie ich finde. Und trotzdem bewarb ich mich für mein diesjähriges Praktikum im Lebenshilfewerk Pinneberg, in der Werkstatt Eichenkamp. Sie ist eine staatlich anerkannte Reha-Einrichtung, die sich ausschließlich um behinderte Menschen kümmert. Die Behinderten, oder, wie man auch häufig sagt, die Gehandicapten, arbeiten hier fünf Tage die Woche bis 15.00 Uhr. Würde man hier den Inklusionsgedanken durchführen, wie man es zum Beispiel im Kindergarten der Lebenshilfe macht, würden hier nicht nur Behinderte arbeiten, sondern auch gesunde Menschen. Vor Beginn meines Praktikums am 15. April 2013 habe ich mich oft gefragt, wieso das hier nicht der Fall ist. Jetzt, im Nachhinein, weiß ich, weswegen es manchmal besser ist, die Inklusion nicht durchzuführen.

An meinem ersten Tag des Praktikums bin ich schon morgens tierisch nervös. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird, und was ich machen werde. Nur eines beruhigt mich: einer meiner Klassenkameraden macht ebenfalls hier Praktikum. Doch wir machen das Praktikum nicht zusammen, er wird in eine völlig andere Gruppe gebracht als ich. „Also muss ich da wohl doch alleine durch“, denke ich und gehe langsam in die mir zugeteilte Gruppe. Entgegen meiner Befürchtungen sind hier alle wahnsinnig nett, sie nehmen mich sofort in ihre Gemeinschaft auf und akzeptieren mich so wie ich bin. So soll es hier immer sein, erfahre ich später. Nie wird jemand direkt ausgeschlossen, und trotzdem zeigt man sich gegenseitig, wenn einem das Verhalten eines Anderen nicht gefällt. Im Laufe der nächsten Tage komme ich den gehandicapten Arbeitern immer näher; Wir unterhalten uns über alles Mögliche. Das ist eine tolle Eigenschaft von vielen Behinderten, man kann über wirklich alles mit ihnen reden, und kann sicher sein, dass sie niemals etwas weitererzählen werden. Die Arbeit, die wir machen, ist hingegen ziemlich eintönig. Ich habe in den gesamten zwei Wochen zum Beispiel selten eine andere Aufgabe als Tee einpacken. Immer dasselbe: Tee rein, Packung zu, Kleber oben drauf, Ablaufdatum unten drauf, sechs Packungen in einen Karton, Karton zukleben, fertig. Oder eine andere Teesorte: 15 Tüten abwechselnd stapeln, in die Schachtel stecken, Nadel rein, Packung zu, fertig. An zwei Tagen darf ich aber sogar für Tchibo arbeiten. Das ist dann auch um einiges anstrengender: Werbezettel richtig herum (!) hinlegen, Kaffeestick mit zwei kleinen Punkten bekleben und rauf auf den Werbezettel. Natürlich im richtigen Winkel und Abstand. Hierbei komme ich tatsächlich zwischendurch ins Schwitzen, das ist nämlich gar nicht so leicht, wie es klingt. Doch keiner beklagt sich jemals über die Arbeit. Alle wissen, dass die Werkstatt dankbar sein kann, dass immer wieder neue Aufträge kommen. Denn für viele Unternehmen wäre es günstiger, die Produkte mit Maschinen fertigstellen zu lassen. Und doch geben selbst große Unternehmen wie Tchibo ihre Produkte zur Lebenshilfe, um den Menschen Arbeit zu geben.

Meine Mittagspausen verbringe ich meistens zusammen mit einigen Auszubildenden. In der Mensa gibt es jeden Tag Essen. Erst wenn wir schon fast aufgegessen haben, kommen die ersten behinderten Personen in den Saal, aufgeteilt in Gruppen, damit nicht alle auf einmal kommen.

Danach geht es wieder an die Arbeit. Die Leute aus meiner Gruppe sind mir inzwischen schon richtig ans Herz gewachsen. An meinem letzten Tag gehen wir dann alle zusammen in Hansapark. Gemeinsam mit den Behinderten habe ich sogar einige Attraktionen genutzt, obwohl ich normalerweise totale Angst davor habe. Sie nahmen mich einfach ganz fest in die Arme, sodass ich gar nicht mehr sehen konnte, wohin wir grade fahren. Gemeinsam mit all den Leuten wird dieser Tag im Hansapark zu einem der schönsten in meinem Leben. Ich bin glücklich, diese zwei Wochen erlebt zu haben. Und endlich weiß ich auch, dass Inklusion nicht immer alles ist. Denn gesunde, dafür aber manchmal gefühllose Menschen wie an vielen anderen Arbeitsplätzen passen in die Lebenshilfe einfach nicht hinein.

]]>Eine Grundschule im Herzen Lurups. Von außen betrachtet scheint sie eine ganz gewöhnliche Schule zu sein. Doch diese Schule ist einen Tick anders als die meisten anderen Schulen in Hamburg, denn an dieser Schule werden alle Kinder aufgenommen, egal ob mit oder ohne Behinderung. Die Kinder kommen in gemeinsame Klassen und lernen zusammen. Aber vor allem lernen sie voneinander – egal ob sie gesund sind, ein Sprachproblem, eine Lernschwierigkeit oder das Downsyndrom haben.

So gewinnen die Kinder ohne Handicap an Sozialkompetenz. Die Kindermit Handycap lernen von den anderen ganz alltägliche Dinge, aber auch den normalen Schulstoff.

Auch die Klassenverbände sind anders als wir sie kennen: Die Tierklassen, z.B. Frösche und Zebras, bestehen aus der Vorschule, der ersten Klasse und der zweiten Klasse, die Baumklassen sind die Dritt- und Viertklässler.

Von außen sieht das Gebäude ganz normal aus, wie jede andere Grundschule eben auch, doch wir beide besuchten diesen Ort, und merkten, dass es hier um viel mehr geht als nur um Schule.

Schon als wir ankommen, spüren wir, dass diese Schule ein besonderer Ort ist. Erst fühlen wir uns noch ein wenig fehl am Platz, als die ersten Grundschüler von ihren Eltern gebracht werden, und uns ein wenig erstaunt mustern. Doch wenig später werden wir ins Lehrerzimmer geholt, wo wir herzlich begrüßt werden. Kaum einer wusste überhaupt, dass wir kommen würden, und doch ernten wir von fast jedem ein herzliches Lächeln. Nach kurzem Hin und Her nimmt uns Annika Janssen, eine junge Lehrerin, mit zu den Fröschen, damit wir uns für zwei Stunden den Unterricht anschauen können. Die Klasse besteht aus 15 Schülern im Alter von fünf bis acht Jahren, die in drei „Gruppen“ aufgeteilt sind: Die Mondkinder, die Sternenkinder und die Wolkenkinder. Diese Gruppen werden nicht nach Alter gewählt, sondern nach dem Lernstand: Die Mondkinder sind die, die schon am meisten können, die Wolkenkinder müssen noch am meisten lernen. Und schon beginnt der Unterricht. Als erstes setzten wir uns alle in dem gemütlichem Klassenzimmer in einen Erzählkreis, und jeder, der möchte, berichtet von einem Ereignis. Kurz bevor wir uns erheben wollen, um den eigentlichen Unterricht zu beginnen, klopft es an der Tür. Es ist ein im Rollstuhl sitzender Junge, der herein kommt, zusammen mit seiner Begleitperson, die immer an seiner Seite ist. Die anderen Kinder begrüßen ihren Mitschüler ganz normal, und nehmen ihn inden Kreis auf.

Sitzecke in einem Klassenraum

Wenig später beginnt dann der richtige Unterricht, und jeder Schüler sitzt wieder auf seinem Platz. Schon als wir uns die Aufgabenblätter anschauen, die hinten ausliegen, merken wir, dass irgendetwas anderes ist als in anderen Schulen. Später erfahren wir dann, dass jeder Schüler andere Aufgaben bekommt, seinem Lernstand entsprechend. „Jedes einzelne Kind wird beachtet, bei Jedem überlegen wir, wie wir es am besten fördern können.“, sagt uns Susanne Matzen-Krüger, die Leiterin der Tierklassen, später in einem Interview. Das sieht so aus, dass sich die Lehrer mit Sonderpädagogen und Heilerziehern jede Woche zusammensetzen und sich über jeden Schüler und den Unterricht Gedanken machen. Außerdem, so erfahren wir, gibt es von Beginn an im Kindergarten und in allen Klassen die gleichen Rituale, damit die Kinder keinen Bruch zwischen Kindergarten und Schule erleben. Dies scheint vor allem für geistig behinderte Schüler wichtig zu sein, tut aber jedem Kind gut.

Während des Unterrichtes laufen wir ein wenig durch die Klasse und helfen einer siebenjährigen Schülerin beim Schreibenlernen. Sie hat noch Schwierigkeiten beim Buchstabieren, doch es stört keinen. Sie wird so akzeptiert wie sie ist. Allgemein sind Hänseleien fremd an dieser Schule: Die Kinder lernen von Anfang an, dass jeder Mensch Stärken und Schwächen hat. Sie lernen, sich nicht zu vergleichen, so wird einem Kind, das noch große Schwierigkeiten hat, einfach geholfen, anstatt dass jemand darüber lacht.

Klassenraum der Frösche

Ein besonders großes Ziel dieser Schule ist es, die Kinder zurSelbstständigkeit zu erziehen. So klebt auf jedem Tisch, an dem ein Schüler sitzt, ein kleiner Zettel, auf dem steht, was das Kind noch lernen muss. Hierbei geht es nicht nur um schulische Leistungen, sondern auch um Verhaltensweisen. „Wenn ein Kind besonders schüchtern ist, und nicht aus sich herauskommt, so steht das auf dem Zettel, damit sich der Schüler und die Lehrer immer daran erinnern können“, sagt Susanne Matzen-Krüger. Auf die Frage, ob jedes Kind die gleichen Ziele hat und sie auch erreicht, sagt sie, dass jeder Schüler ein anderes Ziel braucht, um es auch erreichen zu können. Dem stimmt auch Annika Janssen zu, als sie uns erklärt, dass sie dem Jungen aus dem Rollstuhl, den wir kurz vorher kennengelernt haben, nicht das Schreiben beibringen kann, er aber trotzdem ein großes Ziel an der Schule hat: Aufgenommen zu werden, und einfach glücklich zu sein, so, wie es sich für Kinder gehört.

Um den Schülern ein angenehmes Leben zu bereiten, gibt es an der Schule nicht nur Grundschullehrer und Sozialpädagogen, sondern auch Heilerzieher, Kinderkrankenschwestern und Therapeuten. Dies klingt für uns erst mal ein wenig merkwürdig, doch schon nach kurzer Zeit leuchtet uns ein, dass es sowohl für gehandicapte Kinder als auch für ihre Eltern leichter ist, wenn sie schon während der Schulzeit Therapien bekommen, und nicht noch Nachmittags zu einem Therapeuten fahren müssen. Und es gibt noch weitere “Helfer”, die allerdings Vierbeiner sind: die drei Schulhunde Ida, Mimo und Nala. Sie sind Perro de Aguas, spanische Wasserhunde, die durch ihre Fellstruktur keine Allergien auslösen. Die drei Hunde kommen mit in den Unterricht und helfen so den Kindern beim Lernen. Vor allem wird es durch die Hunde leiser im Klassenzimmer, da sich die Hunde nur dann wohlfühlen, wenn es nicht zu laut ist und die Kinder wollen, dass es den Hunden gut geht. So wird der Unterricht für alle entspannter.

Schulhund

Für ihre Mühe und Arbeit hat die Schule auch schon viele Preise und Auszeichnungen bekommen, unter anderen den Karl-Kübel-Preis und den Jakob Muth-Preis in Berlin. Hierbei geht es nicht nur um das Geld, welches die Schule als Sieger bekommt, sondern vor allem um die Anerkennung dafür, wie sehr den Kindern auf dieser Schule geholfen wird. Diese Hilfe sieht man anhand des Beispiels eines kleinen Mädchens, über die zuvor gesagt wurde, dass sie niemals lesen können würde, weil sie dazu nicht in der Lage sei. Inzwischen geht das kleine Mädchen in die dritte Klasse, und kann prima Lesen und Schreiben.

Als wir beide die Schule nach drei Stunden verlassen und zu Fuß zum Bahnhof gehen, schauen wir uns glücklich an. Wir sind begeistert von dieser Schule, in der man so viel mehr lernt als Mathe und Deutsch. Nämlich, dass sich jedes Leben zu leben lohnt.

]]>